发布时间:2022年8月8日

专家/观点

01

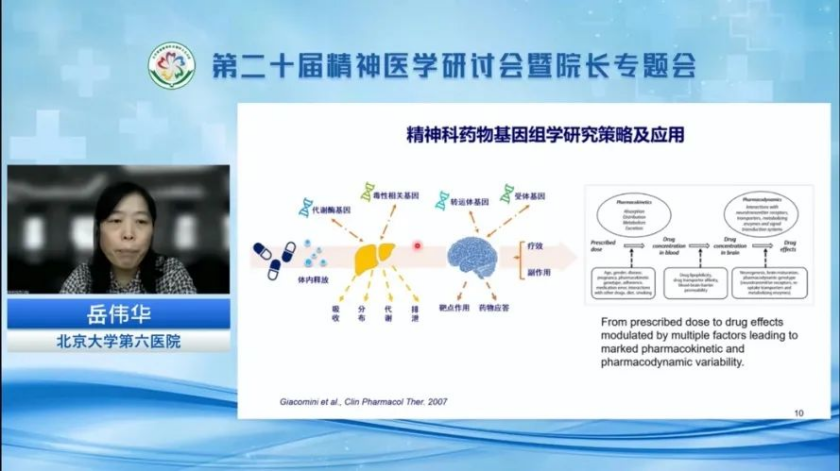

药物基因组学与精准医疗

北大六院岳伟华教授带来了《药物基因组学与精准医疗》的主题报告。在临床实践中,药物疗效与不良反应差异与个体差异相关,经验式用药欠佳。岳教授分享了精准治疗的思路,通过基因检测,根据结果制定药物种类、剂量、滴定速度、减少药物不良反应等个体化方案。岳教授在汉族人群中药物基因组学的研究中,探索药物疗效潜在新靶点,发现代谢、QTc间期等不良反应潜在靶点,进而调整药物靶向治疗方案,建立预测模型等。最后,岳教授做了根据基因检测结果指导临床用药的精彩案例分享,精准用药有望极大改善当前用药现状。

02

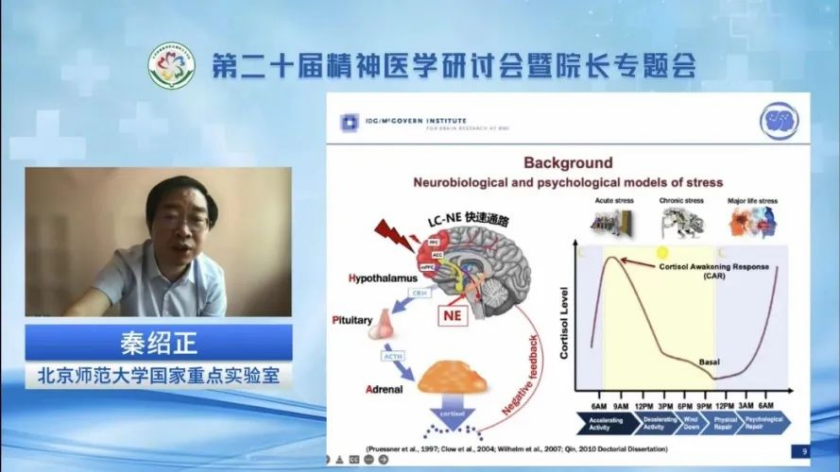

人脑压力下的情感与认知功能

北京师范大学秦绍正教授在报告中介绍了人们在面对生活中的重大压力事件时(如高考,重大自然灾害等),不仅会产生一系列情绪生理反应,相应大脑区域也会随之产生改变,继而影响人们的认知功能、情绪感知功能和记忆功能等。秦教授指出人们面对压力时的反应是受基因和环境共同影响,儿童青少年处于高速发展时期更是容易受到外界的影响。秦教授在关于人脑压力下的情感与认知方面的研究中发现,大脑中的前额叶和杏仁核对急性应激,快速调节,情绪识别方面有重要作用,并针对这些脑区改变,尝试探索了多种方式的干预措施。

03

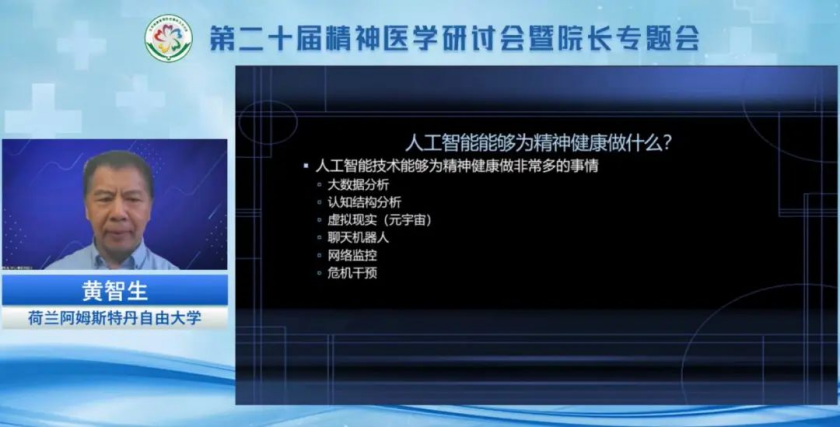

人工智能与精神疾病

荷兰阿姆斯特丹自由大学人工智能系黄智生教授带来了题为《人工智能与精神疾病》的主题报告,黄教授介绍了“树洞救援行动”。该项目基于知识图谱,构建了树洞机器人,能够巡视各种社交媒体,发现高风险的自杀人群。通过分析相关信息,找到高风险自杀者身边的亲友,进行预警,并采取相应的行动。2018年至今,项目为1.5万人次提供了帮助,阻止了5000余次潜在的自杀事件。

04

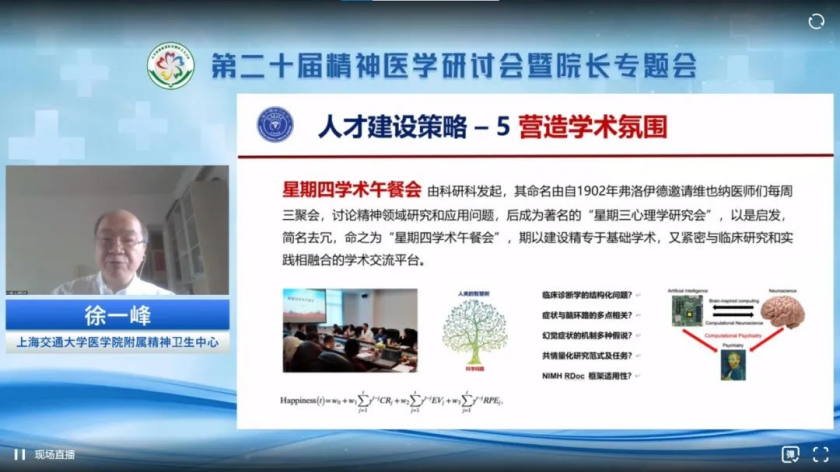

医院学科建设、创新与转化

上海交通大学医学院附属精神卫生中心徐一峰教授在《医院学科建设、创新与转化》报告中,以上海精神卫生中心为例,介绍了精神专科医院学科发展的关键要素是人才建设。具体策略包括制度保障、平台保障、育引并举、组建专职科研团队、营造学术氛围、部门联动搭台、国际青年学者云论坛、博士后“蓄水池”作用及优秀生源选拔夏令营等,其中“星期四学术午餐会”将基础学术与临床研究和实践紧密结合,部门联动增强了科研基础团队与临床团队间的交流。在这些科学策略指导下,医院在本科生、研究生及住院医师规范化培训等人才建设方面取得了显著成效。最后,徐教授阐释了人才建设是推动医院高质量可持续发展的内核,并指出联合、共享、共赢是精神专科医院未来发展的方向。

05

抗精神病药物的基础研究与临床转化

澳大利亚伍伦贡大学黄旭枫教授带来了主题为《抗精神病药物的基础研究与临床转化》的讲座。黄旭枫教授从神经递质和受体、神经网络、炎症、脑-肠轴、环境因素五大方面,基于分子蛋白、细胞突触、神经电生理、脑结构的改变讲解了精神分裂症发生发展的可能机制,并阐明与之相对应的基础研究进展和药物靶点。通过基础研究推进临床转化,为抗精神病药物的研发和精准医疗提供依据。

06

面向主动健康的老年认知功能障碍

心理生理评估及干预

首都师范大学心理学院科研副院长梁佩鹏教授作《面向主动健康的老年认知功能障碍心理生理评估及干预》报告,指出阿尔兹海默病(AD)的诊疗已是我国人口健康领域的重大问题。国家卫生健康委办公厅在2020年8月发布的《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》中提出:“到2022年在试点地区,公众对老年痴呆防治知识的知晓率提高到80%”。AD会引起生理状态的异常改变,包括影像学、病理等;AD还会引起心理状态的异常改变,包括认知、情绪、社会认知等。梁教授还指出鉴于目前对于AD的有效治疗手段不多,因此个性化的生理心理综合干预是该领域的研究前沿,其中客观、连续、自主、自动化、自适应和智能化的技术是心理评估的发展趋势。

07

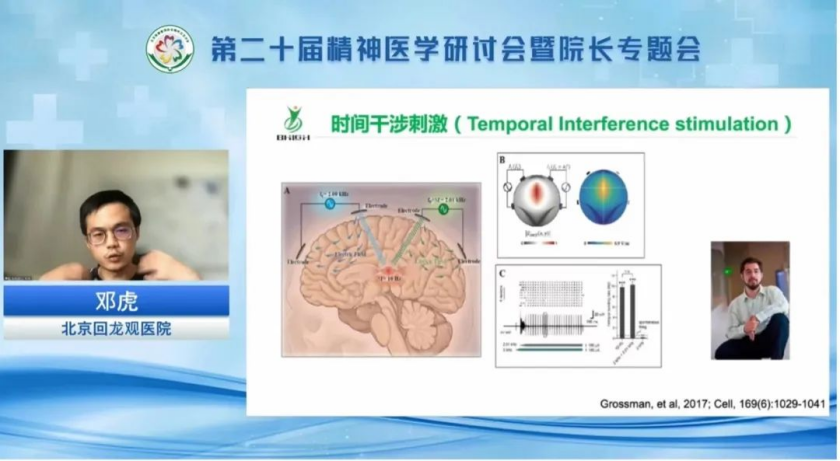

高精准无创深部脑刺激系统

对精神分裂症症状的调控及临床应用转化

北京回龙观医院科研创新与转化部的邓虎主任带来了主题为《高精准无创深部脑刺激系统对精神分裂症症状的调控及临床应用转化》的讲座。邓虎博士从精神分裂症患者的认知功能缺陷尤其是工作记忆损伤、治疗现状、高精准无创深部脑刺激系统(ptNDBS系统)研发进展等方面进行讲解,邓博士指出ptNDBS系统突破了传统神经调控中的定位粗糙、分辨率差、无法精准靶向、多脑区同步刺激难、缺乏精细化实时在体与临床验证等诸多限制,可形成个性化、智能化诊疗方案,将为精神分裂症的精准治疗提供新突破。

院长/专题

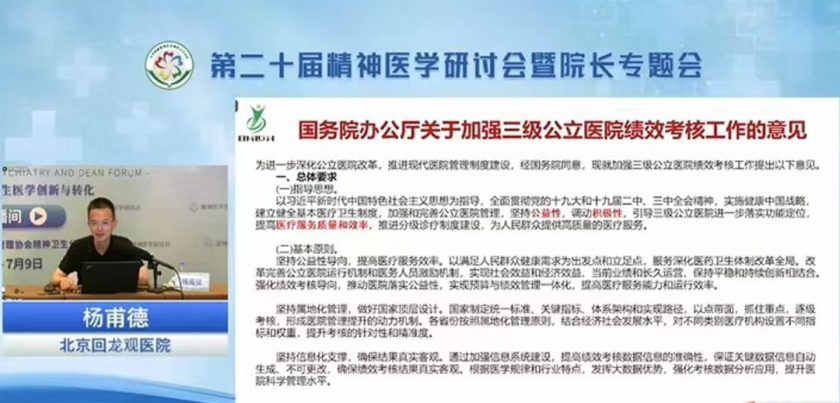

基于三级公立医院的国考

对精神专科医院管理的思考

北京回龙观医院杨甫德教授在报告中首先简要介绍了《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》的定义、要求、工作目标、指标体系、支撑体系、考核程序、组织实施。然后详细介绍了绩效考核的各个标准中一级指标的明确说明,主要包括:医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价四个方面。指出了数据评价的来源,以及绩效考核体系的特征是引导医院向以患者为中心的“质量、效益、发展和满意”的方向迈进。最后以北京回龙观医院为例,介绍了医院基于国考精神的改革和发展,北京市医院管理中心绩效考核指标体系框架,以及绩效考核对医院管理提出的要求。

精神科医生的人文素养

北京大学第六医院于欣教授开篇绘声绘色地讲述了罗马尼亚的孤儿研究,谈及社会文化、历史形态、医疗政策、人文情怀等对大脑发育的影响,向大家阐述了人文素养的必要性。那么,精神科医生需要什么样的人文素养?于欣教授从三个层面向大家娓娓道来。价值层面上,精神科医生应保持慈悲、包容、谦卑、尊重的态度,在诊治的过程中“留一手、不伤害”,尽心尽力为患者考虑;知识层面上,了解历史与国人、了解自己,广泛阅读学科经典与人文经典是尚佳的方法,比如精神分析大师荣格的书籍、陈忠实《白鹿原》、金宇澄《繁花》等;修行层面上,提升内省能力、处理好自己的负性情绪、保有幽默感,获得良好的支持体系。每一位精神科医生都在修炼的道路上徜徉。无论是职业发展,还是个人成长,人文素养的修炼,对我们都会大有裨益。

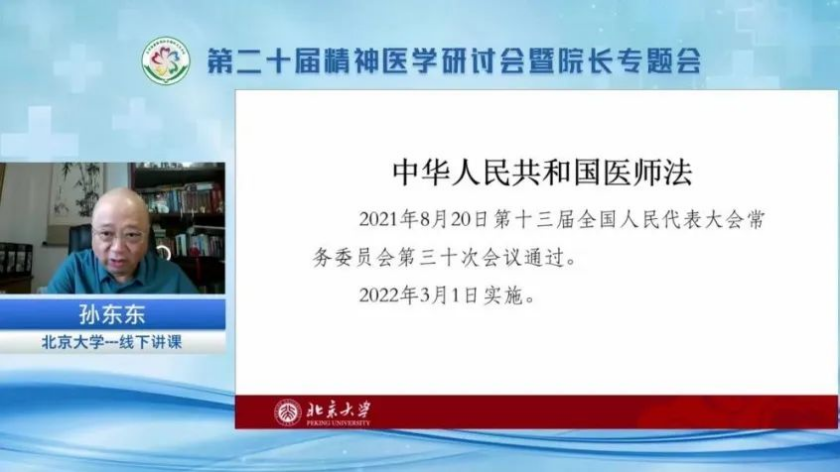

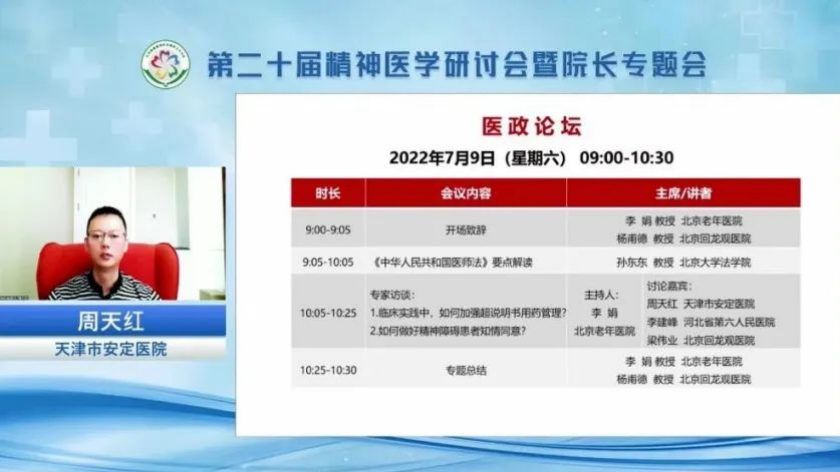

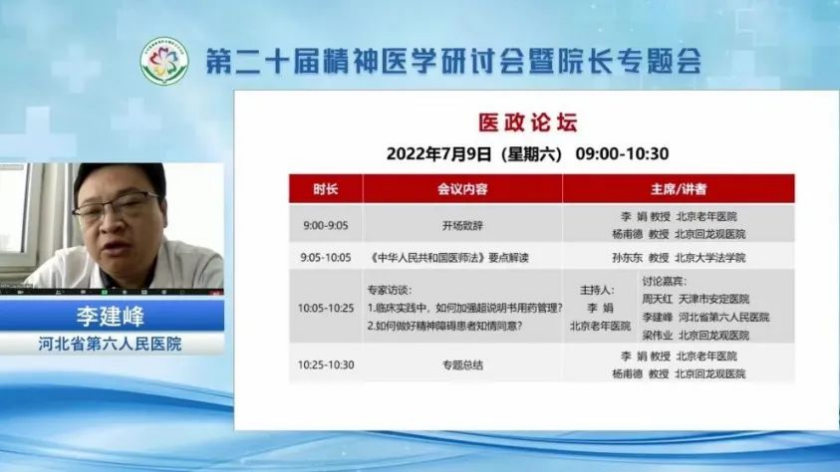

01医政论坛

在医政论坛中,北京大学法学院孙东东教授首先进行了《中华人民共和国医师法》的要点解读,提出了1999年5月1日实施的执业医师法存在的不足,包括“执业”二字的局限性,医师的责、权、利不明确等。鉴于以上问题,2022年3月1日开始实施新的中华人民共和国医师法,新增第五章保障措施,孙教授解读了新医师法的三大亮点。天津市安定医院周天红主任、河北省第六人民医院李建峰副教授、北京回龙观医院梁伟业处长在专家访谈中分析了临床实践如何加强超说明书用药管理,如何做好精神障碍患者知情同意。提出针对超说明书用药应建立规范化流程,明确使用目的、适用范围、申请和审核程序、充分的知情告知,针对知情同意应首先明确知情同意的主体。

02北京健康管理论坛

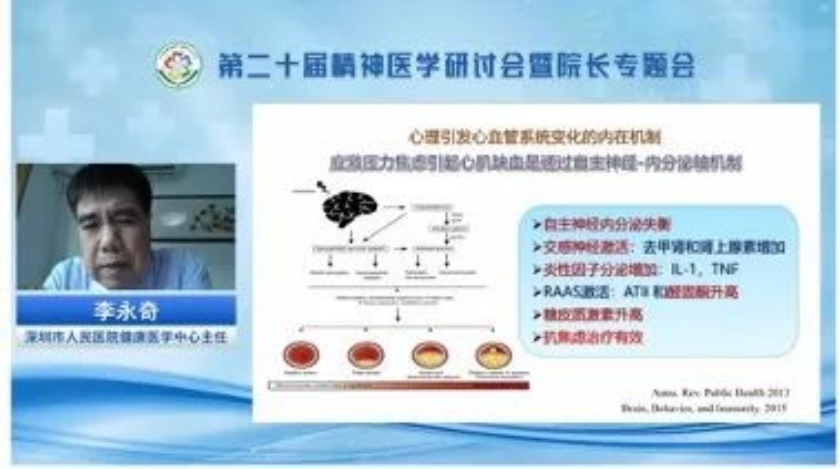

生命心身转化机制与健康学实践

深圳市人民医院健康医学中心主任的李永奇教授作题为“生命心身转化机制与健康学实践”的报告,李教授系统地讲述了心理问题引发生理疾病的内在机制,并提出了亚健康与疾病发生发展的3D医学模型,以及生命心身转化机制,李教授还结合自身的工作实践介绍了非常有效的心身整体治疗的策略和方法,并指出心理治疗不仅仅治疗心理问题本身,更是亚健康与慢病管理的新窗口、新技术、新方法。

体检机构心理评估

与主动健康服务模式

北京大学第三医院王鹏院长为我们讲述了体检机构心理评估与主动健康服务模式,包含心理健康管理的必要性及内涵建设、体检机构心理健康评估、基于运动心理的主动健康服务。王院长从中国国民心理健康状况、疫情对民众的心身影响、心身疾病的形成来谈及心理健康的必要性,需要提供心理健康管理闭环服务。还介绍了运动心理干预的模式转变、运动促进心理健康的机制、以及创新型的运动心理干预模式的实践与结果。

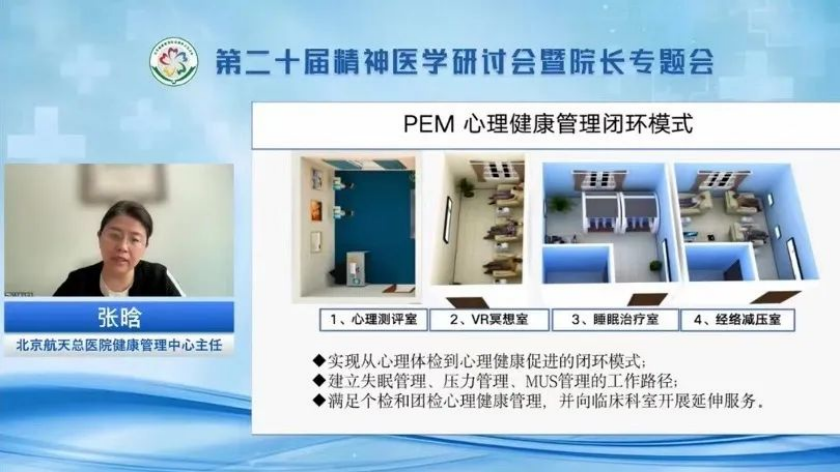

浅谈心理健康适宜技术

北京航天总医院健康管理中心主任张晗教授开展了题为“浅谈心理健康适宜技术”的报告,张教授提出心理健康适宜技术需要评估和干预两个手段。其中常用的评估技术有心理量表评估和心理自主神经双向评估,通过评估心理健康、情绪状态等进行多方位、全生命周期心身状态的评估和分析,提取需要关注的人员并预警心理健康风险。介绍常用的干预技术有冥想训练、经络自主神经心身平衡治疗技术、Nucalm双耳节拍脑优化技术、超慢波生物微电治疗仪、VR冥想眼镜等。最后张教授对心理健康服务模式进行了分享。

03情感障碍论坛

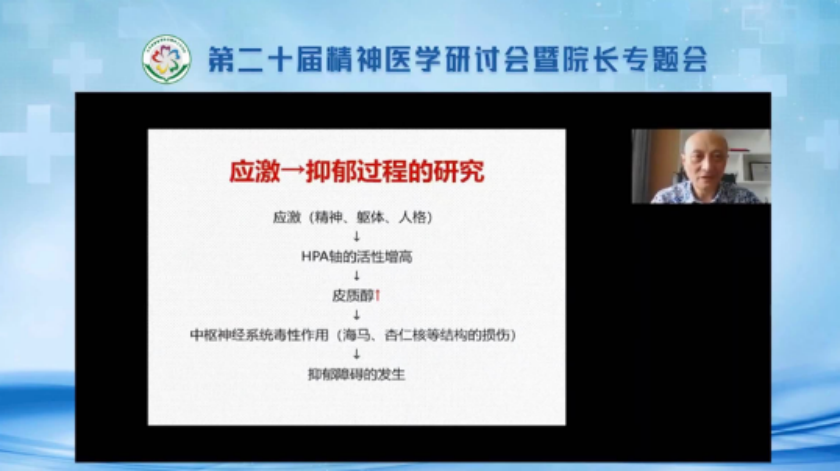

大医学理念下的“抑郁障碍”

四川大学华西医院的孙学礼主任作《大医学理念下的“抑郁障碍”》报告。孙学礼教授从抑郁与应激的关联,抑郁在节律障碍理念中的位置,以及情感障碍在节律谱中的位置等方面都进行了深入的讲解。孙学礼主任帮助我们理解了精神疾病天人合一怎么落地,并对精神障碍的大道至简进行了新解读:抑郁障碍不是一个单独的疾病,而是在疾病谱上从应激到失节律的环节,为情感障碍的精确诊断和用药提供了依据。

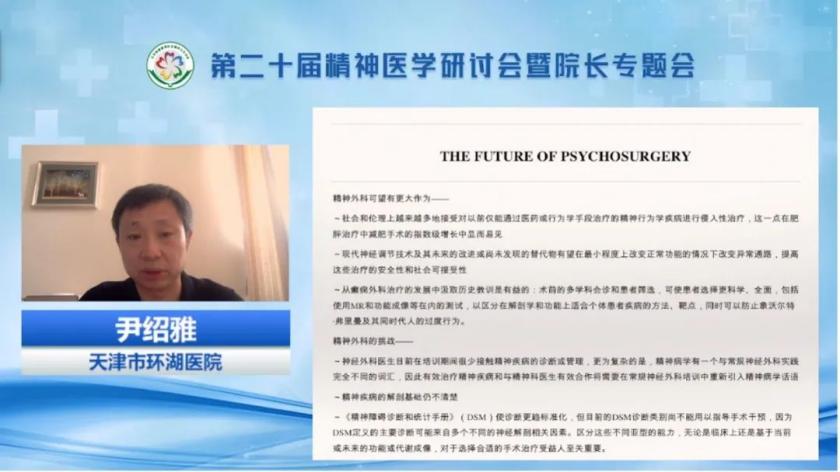

情感障碍的神经外科治疗

天津市环湖医院的尹绍雅教授在《情感障碍的神经外科治疗》报告中,回顾了精神外科的发展历程,详细介绍了前额叶切除术的产生、发展,以及在抗精神病药物出现以后该手术的逐渐消失,深部电刺激在精神障碍方面的应用,并详细讲解了心境障碍潜在神经外科靶点的识别。在最后展望了精神外科的未来,总结了精神外科目前面临的挑战和问题。

04疑难病例讨论

大会疑难病例讨论中,吴学谦医师汇报疑难病例。患者为18岁女性,目前诊断为“双相情感障碍,目前为伴有精神病性症状的重度抑郁发作”。王传跃教授、李占江教授进行精神检查和病史采集。李占江教授做病例分析,很多精神疾病的症状之间具有因果联系,因此,我们要了解患者行为特征、原因,并介绍了该患者的人格特征,并对患者的治疗做出了指导。王传跃教授分析了患者不良应对方式产生的原因,认为认知行为治疗很必要。介绍了破坏性情绪失调障碍症状及特点、相关药物的药理学特征、适应症等。李凌江教授指出,该患者拥有一些双相混合特征,介绍了双相混合特征的特点、用药选择等。

05指南与共识论坛

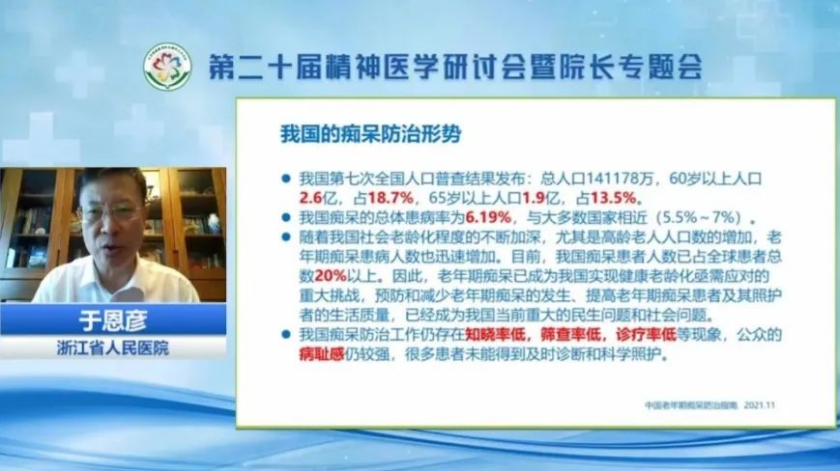

《中国老年期痴呆防治指南》有关部分解读

浙江省人民医院的于恩彦教授对其主编的《中国老年期痴呆防治指南》,进行了部分解读,随着老龄化的加剧,AD等痴呆的患病率将会继续提高,导致的社会家庭负担是巨大的,在实践工作中需要新版《指南》作参考。积极的治疗虽然不能阻止AD的进展,但可以不同程度的改善患者的认知功能,提高其生活质量。新型抗痴呆药物的出现,为我们增加了新的治疗手段,尤其是DMTs和多机制抗痴呆药物的临床效果值得期待。

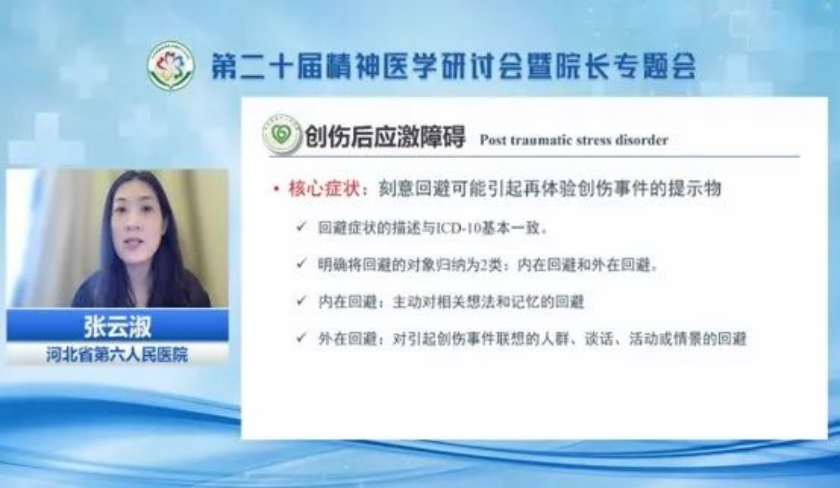

应激相关障碍诊断标准解读

河北省第六人民医院张云淑院长在题为“应激相关障碍诊断标准解读”的讲座中,以创伤后应激障碍(PTSD)为主要切入点,指出,与ICD-10相比,ICD-11在疾病分类中对PTSD的起病时间,病程及严重程度都进行了更为细致的描述,并明确将PTSD患者回避的对象分为两类:包括对相关想法和记忆的内在回避和对引起创伤事件联想的活动的外在回避,从多角度增强了我们对应激相关障碍诊断标准的认识和理解。

精神分裂症指南解读

河北医科大学第一医院安翠霞教授为我们详细讲解了德国和美国的精神分裂症治疗指南。从安教授的讲解中,我们需要关注:在做精神分裂症的诊断前,需排除器质性疾病或药物导致的精神症状。治疗方面应基于患者个体情况考虑,对于出现体重增加或代谢综合征的患者,可以换用对代谢影响较小的药物或使用二甲双胍降糖药处理。对于合并抑郁的精神分裂症患者,应首先使用具有抗抑郁作用的抗精神病药,而不是优先选用抗抑郁药。在特殊人群的用药上,我们也需关注不同人群之间的剂量耐受性及不良反应。

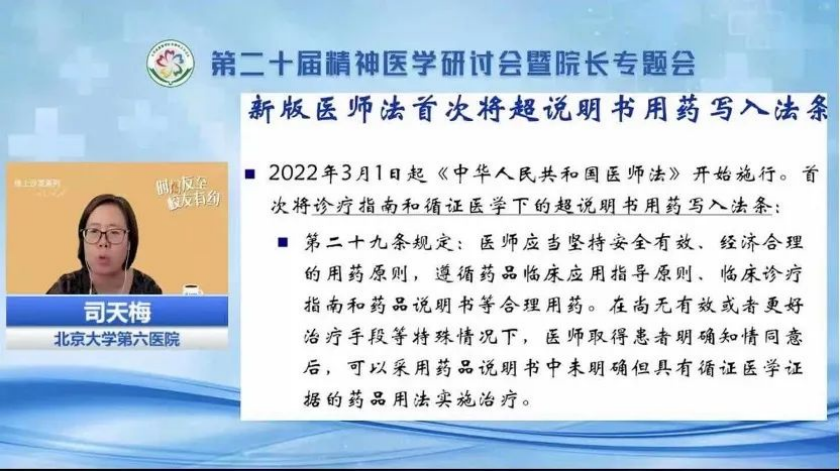

精神科用药超说明书使用的专家共识

北京大学第六医院的司天梅教授为大家分享了精神科用药超说明书使用的专家共识。超说明书用药在我国临床实践中较常见,2022年3月1日新版《中华人民共和国医师法》首次将诊疗指南和循证医学下的超说明书用药写入法条。司教授指出,超说明书用药在一定程度上是必要的,但使用时一定要遵守相关的法律法规,遵循循证医学的证据,对于用药风险要充分告知家属,并签署知情同意书,同时医院及有关部门应加强对医生医嘱及处方的监管。

专家讨论

在指南与共识论坛中,来自不同地区的四位院长对上午的会议主题进行了讨论,参加讨论的专家包括北京安定医院副院长李晓虹、内蒙古自治区精神卫生中心副院长于东升、天津市安定医院副院长徐广明和鄂尔多斯精神卫生中心院长孙利东。

专家们各抒己见,李晓虹副院长指出,精神分裂症是临床上最常见的精神障碍之一,其危害性明显高于其他精神障碍,给患者的社会功能带来严重损害。各国指南越来越关注患者的个体化治疗、患者既往治疗效果、患者及其家庭对治疗的诉求。对于难治性精神分裂症,指南中对氯氮平的使用进行了澄清,在监测治疗安全性的同时,可以积极的使用。其他专家对抗精神病药物的联用进行了探讨,目前不同版本的精神分裂症治疗指南较为推荐单一药物治疗,但临床工作中经常可以遇到多药联合治疗的情况。专家介绍精神分裂症容易出现多联合用药的原因主要包括以下几个方面:首先,精神分裂症患者难治性的比例比较高,且精神分裂症的机制较为复杂,涉及多个环路、多种递质;其次,对于药物的开发多聚焦于临床症状的改善,而忽略了患者的日常生活能力的恢复。多药使用是临床上不可避免的现象,所以我们要加强对多药使用的关注,尽可能的个体化治疗。最后,栗克清院长对各位专家的发言做出了总结,圆满结束指南与共识分论坛会议。

精神卫生分会

精神卫生分会